电影《死于权利》引发南京市民追溯家族历史的热潮,档案馆查询量激增,市民们通过档案资料重新发现祖辈故事,将个人家族史与国家历史紧密相连。

2025年盛夏,南京城掀起了一场前所未有的”寻根运动”。据南京市档案馆最新数据显示,自7月23日以来,已有超过8000人申请查阅家族档案,日均查询量维持在100-300份之间。这场热潮的源头,竟是一部名为《死于权利》的反映1937年南京大屠杀的电影。这部影片不仅让观众重温历史伤痛,更意外点燃了整座城市对家族记忆的追寻热情。

在南京市档案馆的阅览室里,32岁的IT工程师李鑫小心翼翼地翻阅着泛黄的商业登记册。他的手指停留在一页1930年的档案上——那里记录着他的家族曾经营丝绸生意,拥有四台缎子机器。”每台机器需要三个人操作,这个细节和我奶奶讲的故事完全吻合。”李鑫的声音有些颤抖。更让他震撼的是,他在1946-48年的户口簿卡中找到了祖先的照片,证实自己是南京大屠杀幸存者的后代。”这些发黄的纸页突然让历史变得有温度,原来我的家族故事就是国家历史的缩影。”

这场寻根热潮中最动人的发现,莫过于普通南京市民与城市历史的血脉相连。杨思贤女士通过档案馆的微信小程序,第一次看到了电工曾祖父的照片。”那张黑白照片里的眼神,和我父亲简直一模一样。”她哽咽着回忆道。更令她惊讶的是,家族自清朝起就在南京经营压榨咸鸭餐厅,这个发现让她重新理解了祖母腌制鸭子的手艺——那不仅是家常味道,更是一份跨越三个世纪的传统。

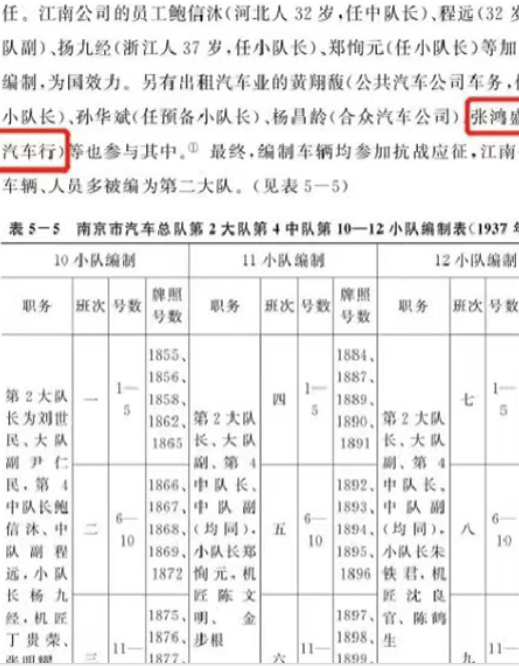

在海外留学的张彩云通过远程申请,揭开了曾祖父张宏生的抗战往事。这位出租车行老板在1937年毅然捐出全部资产支援抗日,这段被尘封的家族荣光让她在达拉斯的公寓里泣不成声。”我们总以为英雄都在教科书里,没想到自己的血脉里就流淌着这样的勇气。”现在,她正筹划将家族史料数字化,让更多海外游子能触摸到自己的根脉。

南京市档案馆馆长王立军透露,近期查询者中70%是35岁以下的年轻人。他们通过电影里那面记录市井生活的照片墙,突然意识到历史并非遥不可及。”当年轻人发现新街口的咖啡店可能就建在祖辈的丝绸铺旧址上,历史就活过来了。”王馆长指着查询大厅里排队的人群说。档案馆为此增设了夜间开放时段,并推出”家史查询快捷通道”,但依然供不应求。

这场自发性的集体寻根行为,正在重塑南京人对城市的认知。心理学教授周明认为,在快节奏的现代生活中,人们渴望找到身份认同的锚点。”通过触摸祖辈的实物档案,抽象的历史转化为具体的情感联结。这种联结正在治愈历史创伤带来的疏离感。”

在秦淮河畔的茶社里,越来越多的南京人开始交换家族故事。有人发现祖上是制作云锦的匠人,有人找到抗战时期的地下党亲属,更多人则像杨思贤一样,在平凡职业中看见代代相传的坚韧。这些碎片化的个人叙事,正拼凑出一幅更为立体的城市记忆图谱。

《死于权利》的导演陈默听闻电影引发的连锁反应后感慨:”我们本想记录伤痛,却意外唤醒了记忆的力量。”如今在南京,寻找家族历史已成为新的城市风尚。那些在档案馆泛黄纸页中浮沉的普通人故事,正在告诉每个南京人:你们不仅是历史的见证者,更是历史的延续者。

这场始于一部电影的文化现象,最终演变为整座城市的精神返乡。当李鑫站在新街口繁华的商圈,想象百年前祖辈在此经营丝绸生意的场景;当张彩云在海外课堂讲述曾祖父的抗战故事;当无数南京家庭餐桌上的咸鸭飘起记忆的醇香——历史不再是教科书上的铅字,而成为流动在血脉中的生命印记。这或许就是《死于权利》留给南京最珍贵的礼物:在回望中确认前行的力量。