《鸡皮疙瘩:游戏》将于8月8日从Steam下架,引发玩家对数字时代文化保存的担忧。

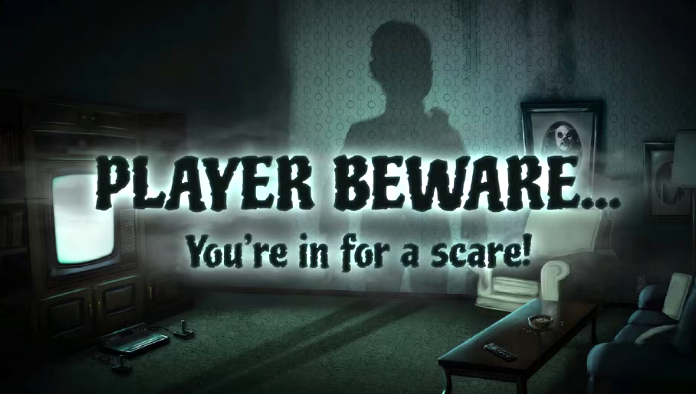

2025年7月28日,一则看似普通的游戏新闻在玩家社区激起涟漪——《鸡皮疙瘩:游戏》将于8月8日从Steam平台下架。这则消息像一颗石子投入平静的湖面,激起的不仅是游戏玩家的关注,更是一个关于数字时代文化保存的深刻命题。当GameMill Entertainment决定将这款2015年发行的点击式恐怖游戏从数字货架上撤下时,他们或许没有意识到,他们正在抹去的不仅是一款游戏,而是一代人共同的童年记忆与文化印记。

《鸡皮疙瘩:游戏》作为RL Stine同名系列小说的互动延伸,其价值远不止于商业产品。这款游戏巧妙地将90年代风靡全球的恐怖小说系列转化为互动体验,让玩家能够亲身走进那些令人毛骨悚然却又欲罢不能的故事世界。游戏中的每一个场景、每一个谜题都是对原著的致敬,是对那个特定时代儿童恐怖文化的数字化保存。当玩家操控角色在像素化的恐怖场景中穿行时,他们实际上是在重温自己的童年,是在与那个曾经躲在被窝里打着手电筒读《鸡皮疙瘩》的自己对话。

数字时代最残酷的悖论在于:我们创造了前所未有的信息存储能力,却同时面临着前所未有的文化丢失风险。《鸡皮疙瘩:游戏》的下架只是冰山一角,它揭示了数字内容易逝的本质。与传统实体媒介不同,数字产品的存在完全依赖于平台方的商业决策。一张黑胶唱片可以在地下室尘封半个世纪后重见天日,一本旧书可以在二手书店等待新的读者,但一款数字游戏一旦从平台下架,对未购买的用户而言就如同从未存在过。GameMill Entertainment将《鸡皮疙瘩:游戏》下架为新作让路的做法,正是这种数字达尔文主义的典型体现——在商业逻辑面前,文化保存往往成为第一个牺牲品。

《鸡皮疙瘩:游戏》在Steam上的223条”非常积极”评价并非偶然。这些评论中反复出现的”怀旧”、”童年回忆”等关键词,揭示了这款游戏作为情感载体的重要性。许多玩家提到,游戏中的某个场景让他们瞬间回到十岁生日时收到第一本《鸡皮疙瘩》小说的那一刻;游戏中的某个怪物形象唤起了他们与朋友交换恐怖故事的夏日记忆。这些评价不是对游戏机制的客观分析,而是一封封写给过去自己的情书。当游戏下架后,未来的孩子将永远失去通过这些数字体验与上一代人共享情感的机会。

更令人忧虑的是,《鸡皮疙瘩:游戏》的下架可能只是一个开始。GameMill Entertainment此前已有将旧游戏下架为新作让路的先例,这种商业模式正在成为行业潜规则。随着游戏产业加速发展,越来越多的”过时”作品面临被数字抹除的命运。我们正在目睹一场无声的文化浩劫——不是被战争或灾难摧毁,而是被商业决策和数字更新迭代悄然抹去。当这些数字作品消失后,相关的玩法创新、艺术风格和叙事实验也将随之湮灭,未来的研究者将失去理解我们这个时代互动娱乐发展的重要标本。

面对这种数字遗忘危机,我们需要重新思考文化保存的责任归属。游戏发行商应当认识到,他们的产品不仅是商品,更是文化资产。下架决定不应仅基于商业考量,而应经过文化价值的评估。数字平台可以开发”数字档案馆”功能,允许已下架游戏以非商业形式保存。玩家社区也可以组织起来,通过合法的存档计划保存濒危游戏。立法者则需要考虑制定数字文化保护法,要求对具有文化意义的数字作品进行必要保存。

《鸡皮疙瘩:游戏》的Steam页面显示,已有玩家在评论区发起”数字守夜”活动,呼吁在下架前尽可能多地记录游戏内容。有人上传全流程视频,有人编写详细的图文攻略,还有人创建了游戏内所有彩蛋的清单。这些自发行为表明,玩家已经意识到数字记忆的脆弱性,开始采取行动对抗文化遗忘。这种草根层面的文化保存行动或许比官方机构更能反映一个时代真实的文化脉搏。

当8月8日到来,《鸡皮疙瘩:游戏》从Steam下架的那一刻,我们将失去的不仅是一款游戏。我们失去的是一个特定历史时期的儿童恐怖文化样本,是一代人共享的情感纽带,是互动娱乐发展史上的一个路标。在这个数字记忆转瞬即逝的时代,我们需要建立更健全的文化保存机制,否则未来的文化考古学家将发现我们的数字时代留下的是一个充满缺口的记忆拼图。

《鸡皮疙瘩》原著中常有这样的情节:某个可怕的怪物或诅咒被意外释放,必须赶在某个截止时间前将其收回或封印。如今,我们面临的正是类似的倒计时——在《鸡皮疙瘩:游戏》永远消失前,我们能否及时保存这份数字记忆?这个问题的答案,将决定未来的人们如何看待我们这个时代的文化自觉与历史责任感。