《星际拓荒》是一场用22分钟时间循环书写宇宙奥秘的、充满诗意的探索之旅,唯有好奇与认知能带你抵达真相的彼岸。

2019年,一款名为《星际拓荒》(Outer Wilds)的游戏悄然登陆Xbox One和PC平台。没有3A级宣传阵势,没有炫目的视觉轰炸,它却像一颗沉默引爆的超新星,在玩家和评论界掀起一场无声却震撼的心灵海啸。IGN为它打出了8.4分的评价,称之为“你没体验过的新奇冒险之旅”。但分数远不能定义它——因为《星际拓荒》不仅仅是一款游戏,更是一段关于宇宙、时间与存在的哲思之旅,是一场在无尽循环中追问意义的诗意远征。

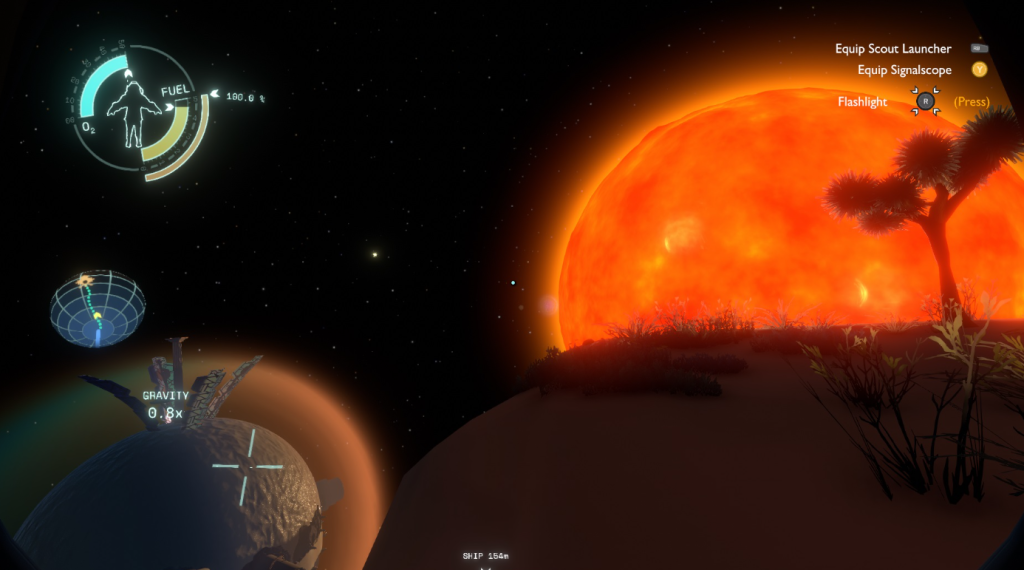

何为《星际拓荒》?表面上看,它是一款开放世界探索类动作冒险游戏。你是一名刚刚成为宇航员的新手,驾驶着一艘略显笨拙却充满复古魅子的太空飞船,在一个微型太阳系中自由探索。但真正让它与众不同的是其核心机制——“时间循环”:每22分钟,太阳就会爆发成超新星,吞噬整个星系,而你将带着记忆重启一切。

这听起来像极了《土拨鼠之日》的太空科幻版,但《星际拓荒》却以这个机制为笔,勾勒出了一幅前所未有的探险图景。它不是关于“战胜循环”,而是关于“在循环中理解”。你不是在积累武器或升级技能,而是在积累认知——对物理规律的理解、对文明遗迹的解读、对宇宙真相的拼图。正如IGN所说:“探索该游戏的未知区域是一场真正的冒险,大部分其它游戏都没有这种体验。”

而这一切,源于它如何重新定义“叙事”本身。

在许多游戏中,背景故事和碎片化叙事往往只是一种“可选的装饰”。玩家可以完全忽略文档、录音、碑文,依然通关;抑或是麻木地收集它们,却从未真正与之产生联结。但《星际拓荒》彻底颠覆了这一点。它将信息本身变为进程,将理解变为解谜的钥匙。你不是在“收集日志”,而是在“学习知识”——一个星球上的重力规律、一个古老种族留下的量子谜题、一颗卫星的运行轨迹……所有这些信息,都会在下一轮循环中成为你迈向更深远之地的基石。

这种设计带来了一种近乎神圣的探索体验。当你通过数次失败终于理解如何进入一颗高速旋转星球的内部;当你利用量子现象抵达看似不可及的观测点;当你终于拼凑出一个早已消失的文明如何面对终极命运——那一刻的震撼与感动,是许多游戏难以企及的。你不是在完成清单任务,而是在亲身参与一场宇宙级的考古与解密。你是侦探,是天体物理学家,是诗人,也是那个在时间尽头一次又一次重生的旅人。

IGN的评测中有一句话尤为精准:“《星际拓荒》复杂而迷人的探险与解谜机制让人越玩越喜欢,它独特的故事叙述方式与大多数人熟知的非线性、引导式开放世界大有不同。” 这恰恰点明了它的革命性。它不给你任务标记,不画地图边界,甚至不给你明确的目标——唯一驱动你的,是纯粹的好奇心。是你自己想知道:“那是什么?”“为什么会发生?”“如果……会怎样?”这种回归人类探索本真的设计,让每一次发现都变成发自内心的欢呼,每一次突破都如同科学发现般闪耀。

当然,它并非完美。时间循环有时会带来焦虑和重复感;物理操控需要耐心适应;某些谜题需要精准的时机——但这些“缺点”在某种程度上反而强化了它的主题:宇宙不是为人类而设计的,它是浩瀚、混乱且充满不确定的。我们需要的是适应、学习与敬畏。

而当你最终揭开所有谜底,理解超新星循环的起源与意义,并面对那个终极选择之时——你会发现,这22分钟的循环从未是一种禁锢,而是一场精心编排的宇宙之诗。它关乎文明如何面对终结,知识如何传承,存在如何超越时间。

《星际拓荒》是一部很难用语言完全传递其魔力的作品。它是游戏作为一种媒介的骄傲——它做到了只有游戏能做到的事:将认知进程变为玩法,将学习变为心跳,将理解变为泪点。

它告诉我们:宇宙终将消亡,文明终会逝去,甚至时间本身也可能只是一个循环。但在这有限的22分钟里,我们可以选择好奇、选择勇敢、选择在星辰间刻下属于自己的追问与歌声。

而那,或许就是永恒本身。