瑞士手表品牌斯沃琪因广告中使用涉嫌歧视亚洲人的“斜眼”动作引发争议,随后在全球平台删除相关内容并公开道歉。

一则被指歧视亚裔的广告形象,让全球最大手表制造商陷入舆论漩涡。

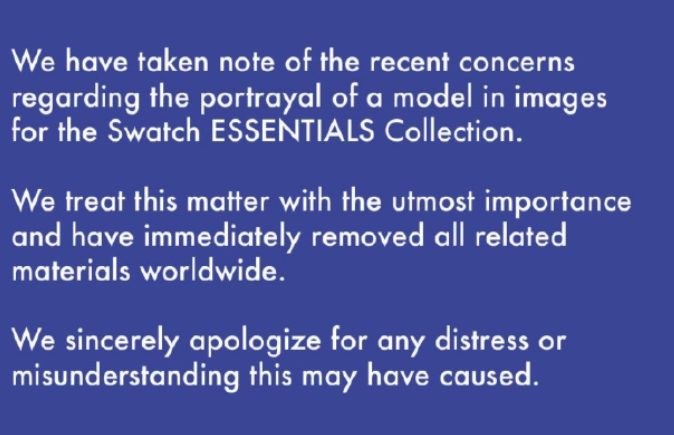

2025年8月16日晚,瑞士制表商斯沃奇在社交媒体上发布道歉声明,为“斜眼”宣传图片引发的争议“诚挚道歉”。这家世界知名手表品牌表示已“立即删除了全球所有相关材料”,并对“可能造成的任何困扰或误解深表歉意”。

这场风波源于斯沃奇ESSENTIALS系列广告中男模特夸张的“斜眼”表情——这一在西方社会长期被视为歧视东亚人群的种族主义手势。

一石激起千层浪:争议广告引发中国网友强烈不满

事件最初由四川广播电视台旗下“新闻眼”官方微博账号在周五晚间披露,随即引发中国网友的广泛争议。许多网友和博主对被指控的广告形象表示强烈不满,质疑这样一个被认为具有明显歧视意味的图像如何能够通过该公司的审查程序。

账号名为“ZZIPPY”的手表博主在小红书上发布视频质疑道:“任何有行业经验的人都知道,这样的广告形象在发布之前要经过多次评审会议。难道在将图片发布到官方网站上之前,公司中没有人提出过这样的图片会冒犯某些人群吗?”

“aibaoshidefulaoshi”账号的网友写道:“作为一名在海外生活了23年的中国手表用户,我对斯沃奇的广告中出现‘斜眼’手势感到极度失望。这种姿态在西方背景下带有种族歧视的刻板印象……我等着公司道歉。”

并非首例:西方品牌的“斜眼”争议传统

斯沃奇并非第一个因“斜眼”形象而遭到强烈反对的西方品牌。2023年4月,法国时尚品牌迪奥就曾被指控种族歧视,发布了一张亚洲女性抬起眼睛的半脸照片,被广泛认为是“斜眼”姿势。

根据当时网上流传的截图,那张照片只显示亚裔模特的半张脸,她的两根手指卡在眼睛下方,另一根手指拉起眼角。这种手势源于19世纪西方对东亚移民的歧视性描绘,将东亚人眼睛特征刻意夸张化,成为一种种族主义的视觉符号。

跨国品牌在文化敏感度上的失误屡见不鲜。从杜嘉班纳2018年被指歧视中国文化的广告,到某些品牌在农历新年系列中对中国元素的生硬运用,西方品牌在全球化营销中频频踩雷。

斯沃奇的应对:全球同步删除与道歉

面对汹涌舆论,斯沃奇的反应相对迅速。该公司不仅在Instagram上发布道歉声明,还通过其在新浪微博上的官方账户同步表达了歉意。品牌表示“非常重视此事”,并已经立即删除了全球所有相关宣传材料。

值得注意的是,在斯沃奇的中国官方网站上已经找不到这张争议图片。这种全球统一的处理方式显示出品牌对中国市场的高度重视,也反映了中国消费者在全球市场中日益增强的话语权。

斯沃奇集团作为世界上最大的手表制造商和分销商之一,旗下拥有浪琴、天梭、欧米茄和宝玑等知名品牌。此次争议事件对其品牌形象造成的损害不容小觑,特别是在中国这个全球最重要的奢侈品市场之一。

深层反思:跨国品牌的文化敏感性与包容性挑战

这场争议背后反映的是一个更深层次的问题:跨国品牌在全球化营销中如何真正实现文化敏感与包容?

在全球化时代,品牌营销不再是从西方到东方的单向输出,而是需要真正理解、尊重和包容不同文化背景的多向交流。一次看似微小的广告失误,可能暴露出品牌内部文化多样性意识的缺失和审查机制的漏洞。

真正具有全球视野的品牌需要在团队构建、创意策划和审核流程中融入多元文化视角。这不仅仅是为了避免公关危机,更是为了在日益全球化的市场中建立真正的文化共鸣和品牌信任。

斯沃奇的迅速道歉是危机处理的第一步,但品牌需要做的远不止于此。建立更加多元化和包容性的创意团队,完善跨文化审核机制,以及真正深入了解不同市场的文化背景和历史语境,这些都是跨国品牌必须面对的长期课题。

斯沃奇的道歉声明已经发布,争议图片也已删除,但这件事留给跨国品牌的思考远未结束。

在全球化的市场中,文化敏感度不再是可有可无的附加题,而是品牌生存和发展的必答题。只有当多样性、包容性和文化尊重真正融入品牌基因,跨国企业才能避免类似的失误,在全球市场中获得真正的成功。