《层层恐惧》(2023)重制版整合了系列作品并新增串联剧情,画面升级但存在显示问题,原作故事依然出色,适合新玩家体验,但老玩家可能觉得新内容诚意不足。

在游戏产业热衷于复刻与重制的浪潮中,我们见证了无数经典作品以崭新的面貌回归。有些作品仅是对画面进行抛光,有些则对操作或叙事结构动刀,试图赋予旧作新的生命力。而《层层恐惧》(2023)选择了一条更为大胆的道路:它不仅将系列前作整合进一个统一的包装中,还试图通过一条新的主线叙事,将原本独立的故事串联成一部完整的史诗。这一野心在纸面上令人振奋,但在实际体验中,这种尝试是否真正提升了游戏的深度?还是仅仅在黑暗中增添了一层更浓重的迷雾?

游戏玩法:在疯狂与创造力的边缘徘徊

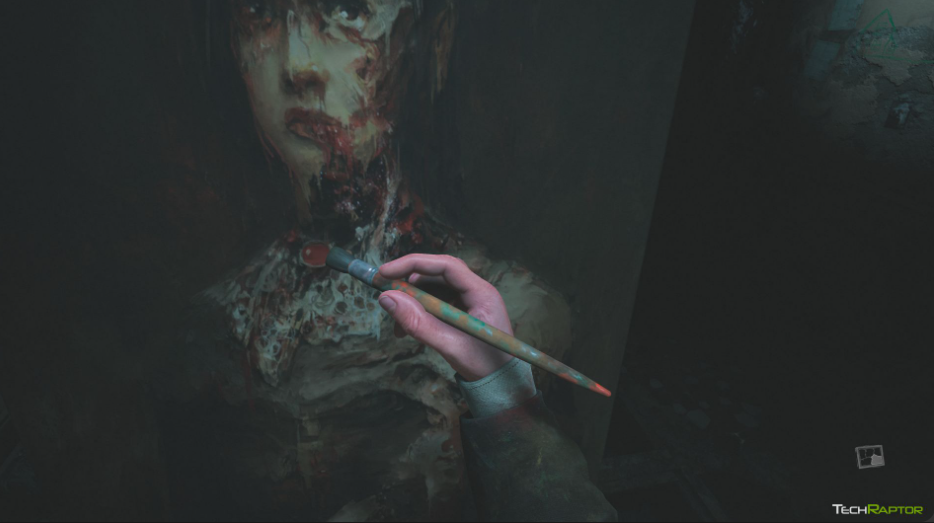

《层层恐惧》系列的核心始终围绕着“艺术家的疯狂”这一主题展开。在原版游戏中,玩家扮演一位痴迷于创作的画家,他将艺术置于家庭与情感之上,最终导致生活的崩解。续作《层层恐惧2》则聚焦于一位深受童年创伤困扰的演员,通过“方法派表演”逃避现实,却陷入更深的心理泥沼。而2023年的重制版中新增的“作家”角色,则进一步强化了这一主题:艺术既是救赎的曙光,也是毁灭的引信。

游戏玩法以探索为核心,玩家在看似线性却充满诡谲变化的空间中穿行。画家的宅邸、演员的剧院、作家的灯塔——这些场景不仅是故事的背景,更是角色内心世界的映射。游戏最令人称道之处在于其对空间与物理规则的颠覆:一扇普通的门后可能是无尽回廊,一个转身的瞬间,熟悉的走廊已扭曲成噩梦般的景象。这种设计不仅营造出强烈的不安感,更让玩家的每一步都充满对未知的恐惧。

在《P.T.》引领的心理恐怖风潮中,《层层恐惧》或许是少数真正将叙事与玩法深度融合的作品。它不依赖廉价的跳跃惊吓,而是通过环境与细节的层层递进,让玩家主动窥见角色内心的裂痕。信件、日记、记忆碎片——这些收集品并非简单的背景补充,而是拼图的关键部分。它们逐步揭示角色的执念、谎言与自我欺骗,让玩家在探索中逐渐意识到:真正的恐怖并非来自外部威胁,而是源于人性的阴暗面。

在原作中,画家的故事因其贴近生活的主题——爱与牺牲、艺术与家庭的冲突——而尤为触动人心。玩家很容易代入画家的挣扎,理解他为何甘愿沉沦于疯狂的深渊。相比之下,《层层恐惧2》中演员的故事更具戏剧张力,场景设计充满电影化彩蛋(例如对《月球旅行记》或《闪灵》的致敬),但情感共鸣稍显薄弱。新增的作家剧情试图为系列构建一个统一的叙事框架,但她的存在感更像是一条若隐若现的线索,而非真正的主角。

新叙事:试图串联碎片的灯塔

重制版最显著的改动是加入了“作家”这一角色,她身处灯塔中,以“鼠后”为缪斯,试图将画家的悲剧与演员的疯狂编织成一部完整的作品。鼠后作为贯穿系列的超自然存在,被提前引入剧情,成为连接各个故事的纽带。这一设计的初衷值得肯定,但执行却略显仓促。玩家的视角仅在每章之间短暂回归灯塔,与作家的互动总计不足半小时,其叙事作用更像是一个旁白,而非真正推动剧情的力量。

作家与鼠后的对话试图为系列赋予哲学深度:艺术是否必然源于痛苦?创造力是否注定与疯狂共生?这些问题本身极具吸引力,但游戏并未给出足够深刻的答案。鼠后的形象更像是一个象征性的符号,而非有血有肉的角色,其动机与背景始终笼罩在迷雾中。最终,这种“串联”更像是一种形式上的整合,而非本质的升华。

技术表现:光影的双刃剑

本次重制采用虚幻引擎5开发,画面升级本应是最大亮点,却成了双刃剑。在光线充足的场景(如作家的灯塔)中,细节渲染与材质表现令人惊叹;但一旦进入阴暗空间(如画家的宅邸),过度的黑暗处理却可能成为体验的绊脚石。评测者提到,在Xbox Series X上,即使调整游戏内的伽马设置,系统仍建议玩家直接修改电视显示参数。这种“甩锅”式的设计显然不够友好,最终导致画面过曝或色彩失真,反而破坏了精心营造的氛围。

技术问题不仅影响沉浸感,更暴露了重制版在优化上的妥协。当一款以环境叙事为核心的游戏,却因画面问题让玩家被迫“出戏”,其艺术意图便大打折扣。

结语:黑暗中的艺术,是否值得再次凝视?

《层层恐惧》(2023)是一次充满野心的尝试,它试图通过技术升级与叙事整合,让系列作品焕发新生。然而,其结果却略显矛盾:新增的作家剧情未能真正深化主题,技术问题反而成为体验的阻碍。但值得庆幸的是,这些瑕疵并未掩盖原作的魅力。画家的故事依然动人,演员的旅程依旧充满戏剧性,而鼠后的设定至少为系列老玩家提供了一丝新的解读空间。

如果你从未接触过《层层恐惧》系列,这次的重制版无疑是最佳入坑时机——它汇集了系列精华,并以更现代化的面貌呈现。但如果你已是原作玩家,这次的重制或许不会带来太多惊喜。它更像是一幅经过修复的古典油画:细节更清晰,色彩更鲜艳,但画布深处的裂痕与暗影,依旧如初。

最终评分:7.5/10

推荐人群:心理恐怖游戏爱好者、系列新玩家、艺术叙事爱好者

注意事项:建议在游玩前调整显示设备设置,以获得最佳体验。