小岛秀夫在推特上发文支持大友克洋导演的太空殖民题材新作《ORBITAL ERA》,引发业界对这部探讨人类未来困境的动画电影的广泛关注。

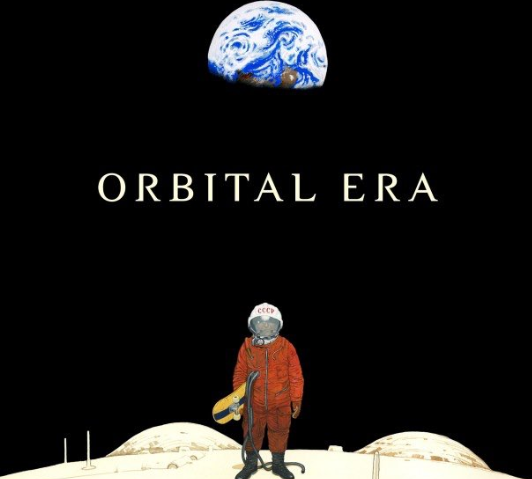

在动漫与游戏交织的文化图景中,两位日本创意巨匠的隔空对话总是引人注目。2019年7月5日,著名漫画家兼导演大友克洋在动漫展发布会上揭晓了他的最新动画电影项目《ORBITAL ERA》,同时宣布了经典之作《阿基拉》TV版动画化的消息。几小时内,游戏界传奇小岛秀夫便在推特上发布了两张海报——一张是《阿基拉》的标志性红色摩托车,另一张是《ORBITAL ERA》的太空殖民场景,配文简短却充满力量:“期待大友克洋的新宇宙。”这不仅是一次简单的支持,更是两位大师在创作理念上的深度共鸣。

大友克洋的科幻宇宙:从《阿基拉》到《ORBITAL ERA》

大友克洋的名字,始终与“颠覆”和“预见”相连。1988年的《阿基拉》不仅是日本动画的里程碑,更以惊人的视觉和叙事深度,预言了科技泛滥与社会崩溃的纠缠。而《ORBITAL ERA》作为他的第四部长篇动画电影(继《迷宫物语》《阿基拉》《蒸汽男孩》之后),将舞台延伸至近未来的太空殖民地。据宣传片透露,故事聚焦于人类在太空中的生存困境——资源争夺、身份迷失、以及科技与人性的冲突。大友克洋亲自担任原案、脚本、设计与监督,日升公司(SUNRISE)负责制作,这保证了作品兼具哲学深度与视觉震撼。

宣传片中,旋转的空间站、冰冷的金属结构、以及少年主角凝视地球的孤独眼神,瞬间勾勒出一个既宏伟又压抑的世界。大友克洋曾说:“科幻不是预测未来,而是折射现实。”《ORBITAL ERA》看似描绘太空,实则映射人类当下的困境:环境危机、殖民主义遗产、以及数字化生活中的疏离感。这种将宏大设定与人性细微之处结合的手法,正是他作品的永恒魅力。

小岛秀夫的致敬:创意灵魂的共振

小岛秀夫的推文虽简短,却蕴含深意。作为游戏界的“叙事诗人”,他的作品《死亡搁浅》同样探索了连接、孤独与人类共存的主题。在推文中,他特意并列《阿基拉》与《ORBITAL ERA》的海报,仿佛在暗示两者间的精神传承——《阿基拉》解构了都市神话,而新作则可能重构太空史诗。

小岛秀夫多次公开表达对大友克洋的敬仰。在《阿基拉》中,东京奥运会的预言、青少年超能力的暴走,与《死亡搁浅》中“连接破碎世界”的设定异曲同工。两者都擅长用类型框架包裹哲学追问:何为人类?科技是救赎还是毁灭?这种共鸣超越了媒介界限——动画与游戏,最终都服务于对人性本质的探讨。

《ORBITAL ERA》:近未来的现实寓言

从已释放的信息看,《ORBITAL ERA》的故事发生在人工建造的太空殖民地,人类在此面临资源短缺、阶级分化和身份危机。预告片中一个镜头:少年漂浮在太空舱中,脚下是蔚蓝却遥远的地球,完美象征了人类在科技奇迹中的孤独。大友克洋的叙事从不满足于表面冒险,而是深入挖掘殖民主义、技术异化等议题。例如,《蒸汽男孩》曾批判工业革命的代价,而新作或许会质问太空扩张背后的伦理代价。

日升公司的参与也为作品注入期待。作为《机动战士高达》的制作方,他们擅长将政治博弈与个人命运交织,这与大友克洋的宏大视角相得益彰。宣传片中,机械设计的细腻与空间站的肃杀氛围,已显露出经典科幻动画的质感。

为何此刻重要?文化语境中的回响

2019年,世界正陷入科技狂热与焦虑并存的年代。亚马逊的太空计划、马斯克的火星殖民梦,与气候危机和社会撕裂形成尖锐对比。《ORBITAL ERA》的出现,恰似一面镜子,迫使观众思考:当人类迈向太空,我们会重复地面的错误吗?

小岛秀夫的支持,也是创意社群团结的象征。在商业至上的时代,艺术家之间的相互致敬,提醒我们创作的本质——不是竞争,而是共同探索人类叙事的边界。推文发布后,全球粉丝迅速响应,话题#OrbitalEra 登上趋势,证明这种跨界对话的号召力。

结语:在星辰与人性之间

大友克洋的《ORBITAL ERA》尚未上映,却已承载厚重期待。它可能是一部动画,更可能是一场哲学实验。而小岛秀夫的推文,如同两颗创意行星的引力交织,照亮了艺术与思考的道路。

在未来的某一天,当我们仰望星空时,或许会想起大友克洋的殖民地、小岛秀夫的桥梁,以及他们共有的追问:人类究竟要去往何方?答案不在太空,而在我们心底。